胰腺作为人体代谢调控的中枢器官,其复杂的细胞组成犹如精密的交响乐团——内分泌部的胰岛β细胞分泌胰岛素调控血糖,外分泌部的腺泡细胞产生消化酶,而星状细胞则像舞台导演般塑造着微环境。然而,在2型糖尿病(T2D)患者中,这个"交响乐团"却出现了严重失调:β细胞数量减少、功能异常,其他胰腺细胞也发生病理改变。更令人警惕的是,流行病学数据显示新发糖尿病患者罹患胰腺导管腺癌(PDAC)的风险骤增5-8倍,暗示两种疾病可能存在共同的细胞学基础。但传统研究受限于技术手段,难以系统解析胰腺多谱系细胞在糖尿病中的动态变化及其互作网络。

电子科技大学生命科学与技术学院的研究团队在《Cardiovascular Diabetology》发表的研究中,创新性地融合单细胞测序与机器学习技术,绘制了T2D胰腺的多谱系分子图谱。研究通过开发两阶段特征选择的PanSubPred分类器,实现了对7大类胰腺细胞的高精度注释;利用XGBoost算法构建的PSC-Stat工具则定量解析了星状细胞激活动态。研究整合了来自GEO和ArrayExpress的8个独立数据集,涵盖19名非糖尿病(ND)和9名T2D捐赠者的胰岛样本,采用Seurat进行质控和聚类分析,通过CellCall等算法重构细胞互作网络,并运用Monocle和scVelo解析细胞分化轨迹。

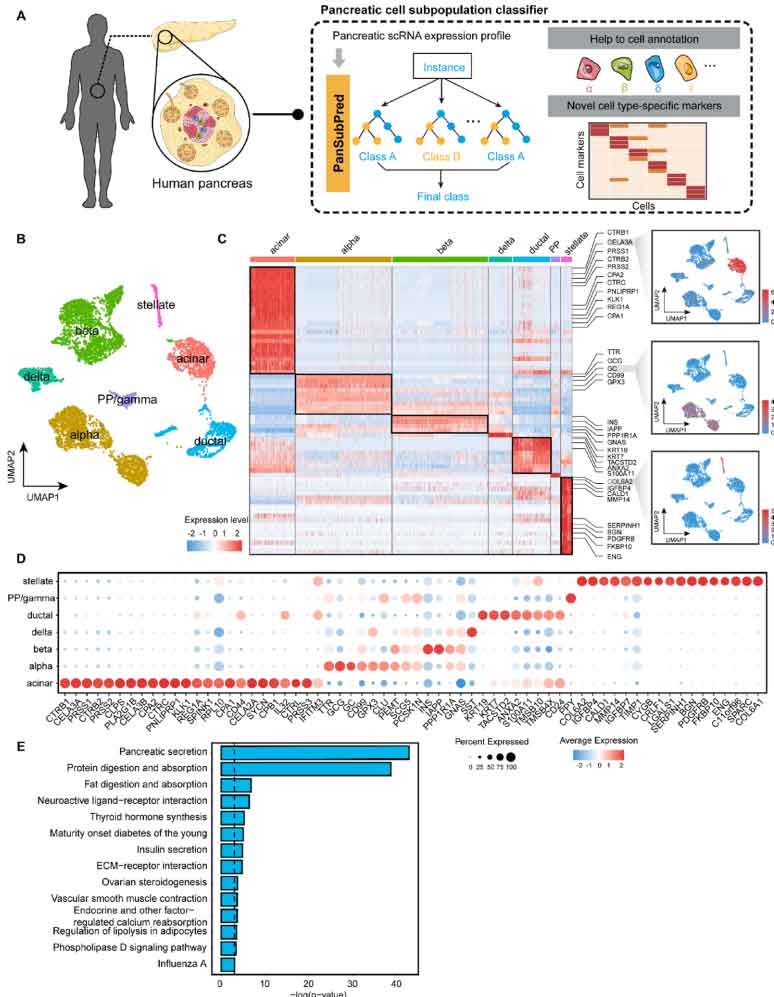

机器学习引导的胰腺细胞图谱

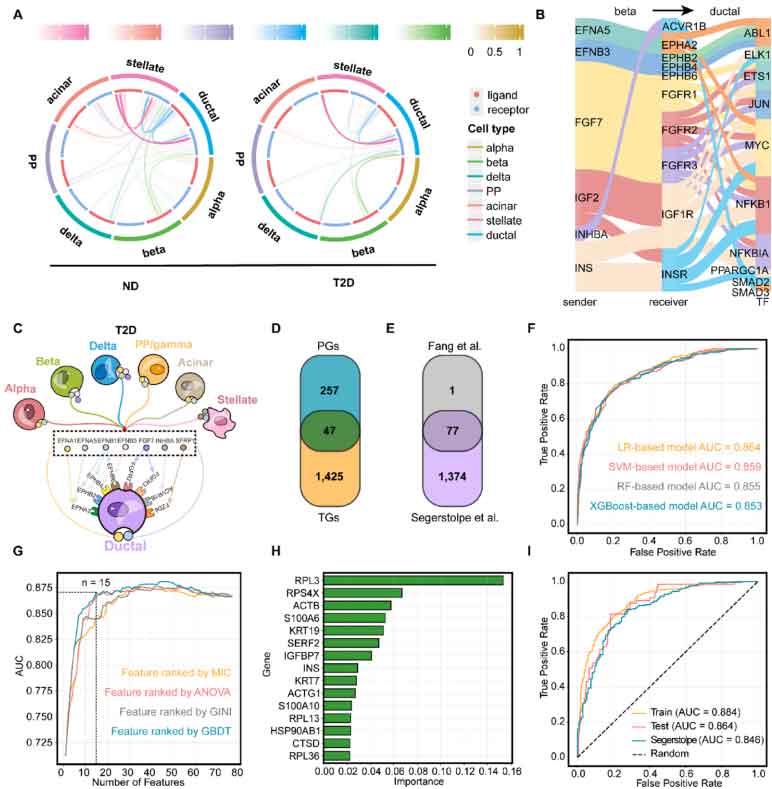

研究团队开发的PanSubPred框架通过集成最大信息系数(MIC)和基尼不纯度等多维特征选择方法,从6749个训练细胞中鉴定出64个标志基因。令人惊讶的是,即使排除胰岛素(INS)、胰高血糖素(GCG)等经典标记后,其余58个基因仍保持98.3-100%的分类准确率(AUC>0.970),其中包括38个首次报道的标记如COL6A2(腺泡细胞)和CRLF1(星状细胞)。

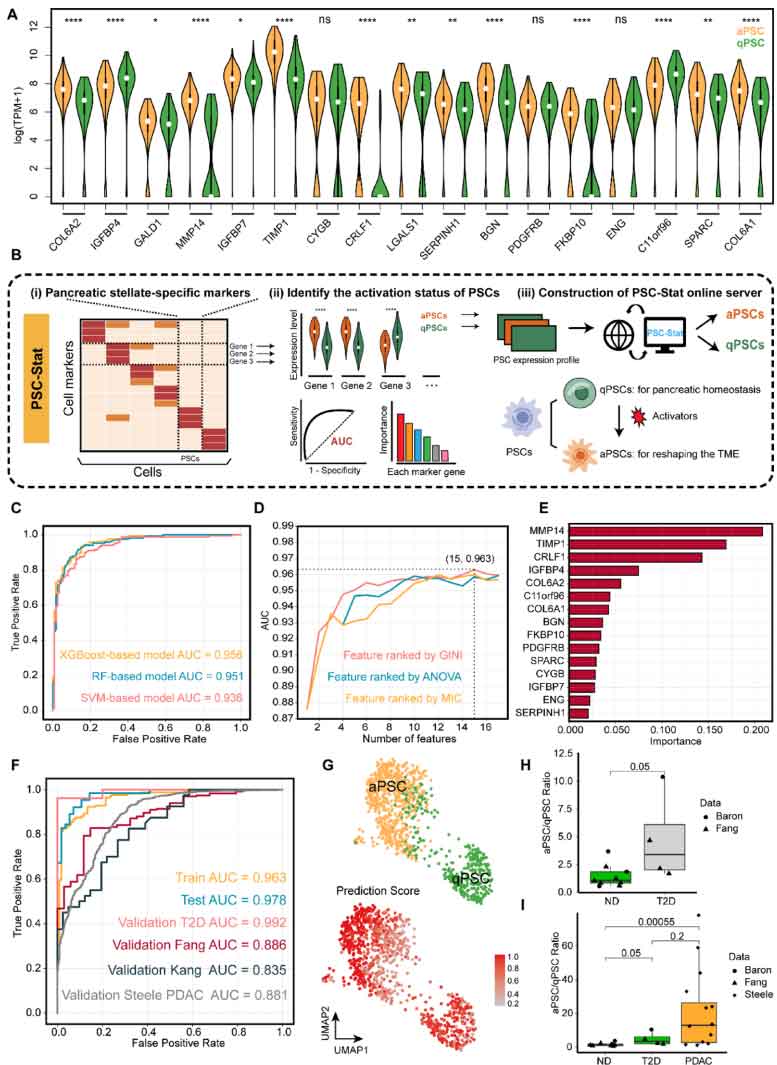

星状细胞的激活级联

基于新发现的标志基因,PSC-Stat工具揭示MMP14、TIMP1是区分静止型(qPSC)与激活型(aPSC)星状细胞的关键因子。在疾病进展中,aPSC/qPSC比值呈指数增长:从健康人的1.44激增至PDAC患者的18.67,这为"糖尿病可能是PDAC早期征兆"的临床观察提供了单细胞证据。

糖尿病重构的通讯网络

CellCall分析显示T2D导致全局性细胞互作衰减,却意外强化了以导管细胞为中心的特定信号轴。EFNB3-EPHB4等配体-受体对驱动导管细胞中MYC、NFKB1等转录因子活化,由此衍生的15基因标记(含RPL3、S100A6等)在验证集中达到AUC=0.846的诊断效能。

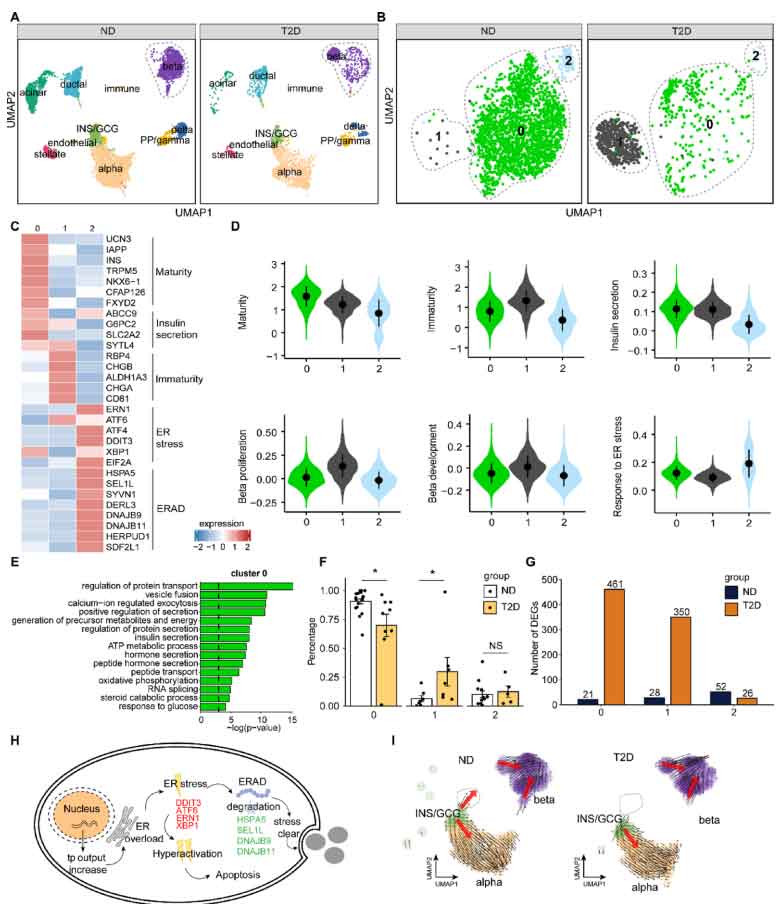

β细胞亚群失衡

研究鉴定出三类β亚群:成熟型(INS+NKX6-1+)、未成熟型(CD81+RBP4+)和内质网应激型(DDIT3+HSPA5+)。T2D患者成熟β细胞比例从77.8%显著下降,而未成熟亚群扩增2.1倍,伴随内质网相关降解(ERAD)通路激活,提示β细胞通过"去分化"应对代谢压力。

非β细胞的协同失调

腺泡细胞向CCL2+CXCL17+炎症表型转化,导管细胞则获得MUC1+CFTR+分泌特征。α细胞中罕见增殖亚群(<1%)可能参与胰岛再生,而线粒体功能亢进的亚群则暗示能量代谢重编程。

这项研究开创性地建立了胰腺多谱系异质性与T2D进展的分子关联。其开发的AI工具不仅加速了单细胞解析流程,更揭示了星状细胞激活作为连接糖尿病与胰腺癌的"分子桥梁"。临床转化方面,15基因导管特征和aPSC/qPSC比值可作为新型生物标志物,而MYC-核糖体蛋白轴则为干预提供了潜在靶点。该成果为理解糖尿病胰腺功能衰退提供了系统视角,也为开发谱系特异性治疗策略奠定了理论基础。

转载请注明:可思数据 » 机器学习引导的单细胞图谱解析揭示2型糖尿病中胰腺多谱系失调的分子机制

免责声明:本站来源的信息均由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,或转载于第三方平台,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本站联系,我们将及时更正、删除,谢谢。联系邮箱:elon368@sina.com